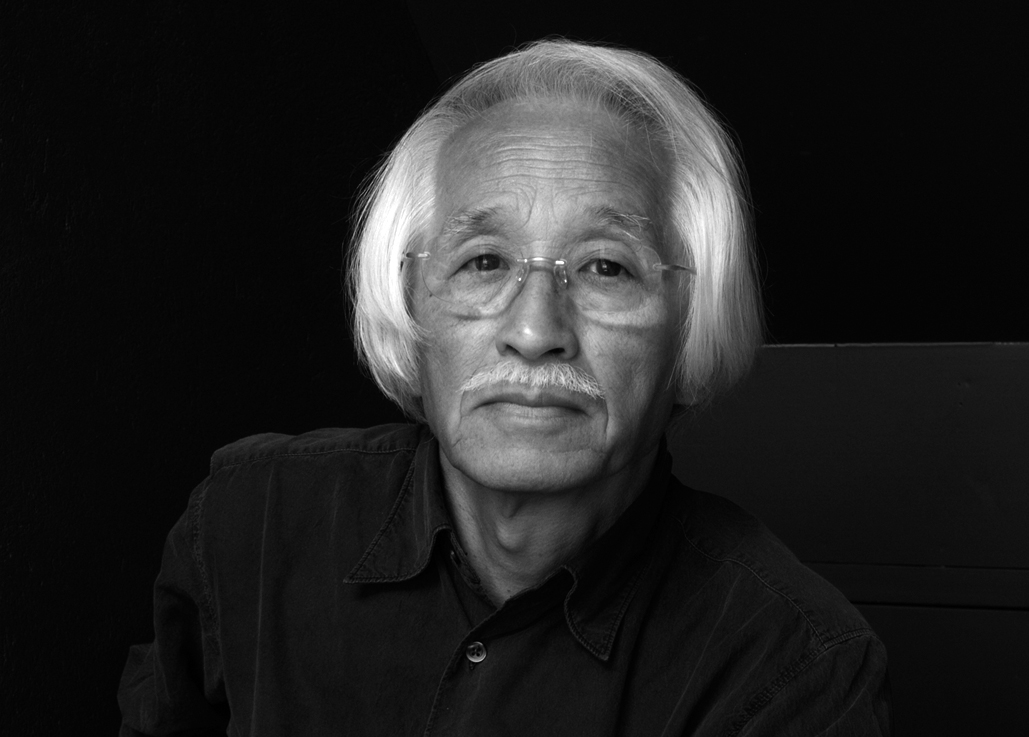

創設当初よりオーディオテクニカのデザインを手掛け、深く関わってきた日本を代表するグラフィックデザイナー・版画作家の遠藤享(すすむ)氏。これだけ長きにわたってひとりのデザイナーが、企業のブランドイメージを作るデザインを作り続けるということは、世界中を見ても稀有な例と言えるだろう。オーディオテクニカと遠藤享のタッグはどのようにして始まったのか? 遠藤氏の言葉とともにその歴史を辿り、その軌跡から企業とクリエイティブのタッグの重要性やブランドイメージを確立することの意味、オーディオテクニカ独自のこだわりを探った。

小さなオーディオメーカーと未来のデザイナーとの邂逅

遠藤享氏は武蔵野美術学校(現・武蔵野美術大学)を中退したのち、桑沢デザイン研究所でグラフィックデザインを学んだ。ただし、もとからグラフィックデザイナーを目指していたわけではなく、どちらかというとアーティスト志向だったという。そんな青年がふとしたきっかけでオーディオテクニカというブランドと出会い、同ブランドイメージの核となるデザインの数々を生み出していくことになる。

「僕がオーディオテクニカの存在を知ったのは、桑沢デザイン研究所を卒業する頃のこと。桑沢デザイン研究所では、隣の席に大村という男がいました。大村は後に、瀬川冬樹というペンネームでオーディオ評論家となり『ラジオ技術』や『ステレオ』といった専門誌の執筆もしていました。その中の特集で、もう1人の江川さんというオーディオ評論家の方と一緒にオーディオテクニカの商品を紹介したこともありました。そういうことが始まる前から学校で一緒だったものですから、あるとき僕に『オーディオテクニカという会社が今度できるので、遠藤くん、デザインに関わってくれないか』という話があったのです」

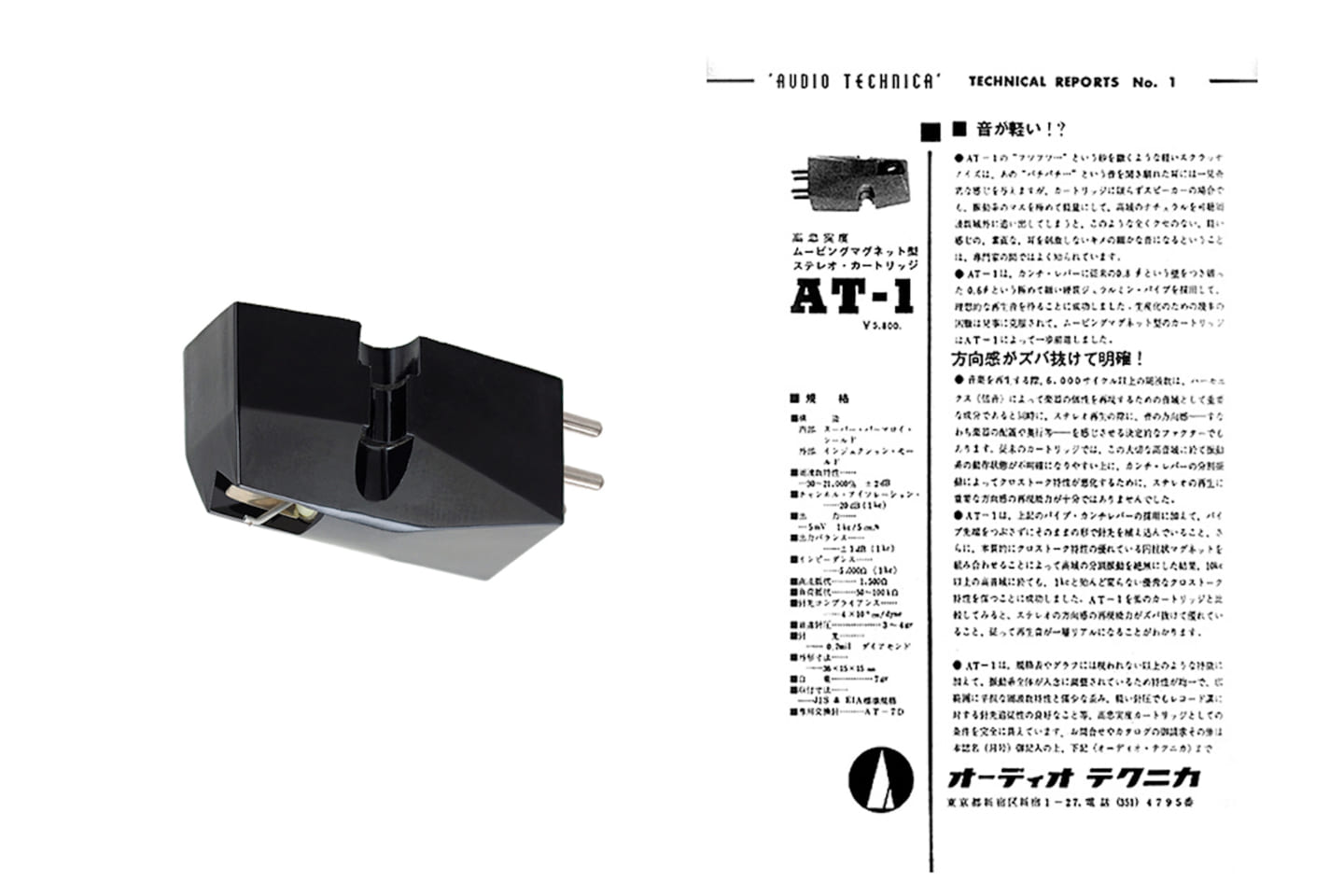

株式会社オーディオテクニカは、1962年に創業。創業者・松下秀雄は、東京・新宿に資本金100万円で会社を立ち上げ、AT-1というピックアップ・カートリッジの製造発売からスタートした。

「最初に行ったのが新宿にある、お世辞にも綺麗とは言えない入り口のドアがガラガラっと開くような小さな建物で、正直なところ大丈夫かなと思いましたよ。そこで創業者の松下秀雄さんに初めて会いました。秀雄さんは昔、ブリヂストン美術館の運営を担当されていた方で、レコードコンサートを試みていました。そういう話を僕は知っていましたし、そのときには瀬川もオーディオテクニカに関わっていたので『では僕も協力しますよ』という形でスタートしました」

「その頃のオーディオテクニカはまだAT-1と発売直後のAT-3というカートリッジのみ。僕はここから関わるようになった。AT-3は爆発的に売れて、そのあとにはVM型カートリッジという独自(PATENT)の製品を開発。OEMとして他社製品にも使われ、さらに世界中に輸出されたことでオーディオテクニカの名前が知られていくことになります」

当時、オーディオテクニカには杉浦康平氏というグラフィックデザイナーが関係してしており、杉浦氏はオーディオを通して企業の文化的発信ができる企画を提案していた。その一つがテスト・レコードだった。だがあるとき「あとは全部、遠藤くんに任せる」と言って、ドイツのウルム芸術工科大学に客員教授として呼ばれて行ってしまったという。

「杉浦さんがいなくなってしまう前に、テスト・レコード用の表紙に一つだけデザイン素材をもらいました。そのデザイン素材を僕の方でレイアウトして表紙を作ったのです」と語るのが、1966年に発売されたステレオ装置のテスト・レコード“moving pulse(ムービング・パルス)”だ。音のデザインは、作曲家の一柳彗氏が担当した。

このときに付けられた説明書にも、遠藤氏ならではのデザインが表現されている。従来のテスト・レコードは、目盛りとにらめっこして音の調整を行うような無味乾燥なものだった。ただし“耳で聴くテスト・レコード”を謳ったmoving pulseは、音のバランスを幾何学模様のように可視化。文字通り「音を楽しみながら」テストできる画期的なテスト・レコードだった。

“音を感じさせる広告”が作り上げたブランドの核となるデザイン

オーディオテクニカという、立ち上がったばかりの会社のブランドイメージを決定付けるデザインを一手に引き受けた遠藤氏。だが意外にも、そのやり方は“放任”とも呼べるものだった。

「先ほど創業者の秀雄さんがブリジストン美術館にいたと言いましたが、それもあってすごくアートやデザインに対する理解のある方。社長を交えてデザイナーやオーディオ好きが4、5人集まる会議は毎月あったのですが、実作業に関してはすべてお任せでした。ですので逆に『変なものを作ったら……』と、すごく責任を感じるわけですよ。ただ好き勝手にやらせてくれたからこそ、あれだけテーマ性を持ったブランドの核となるデザインを持続的にできたと思っています」

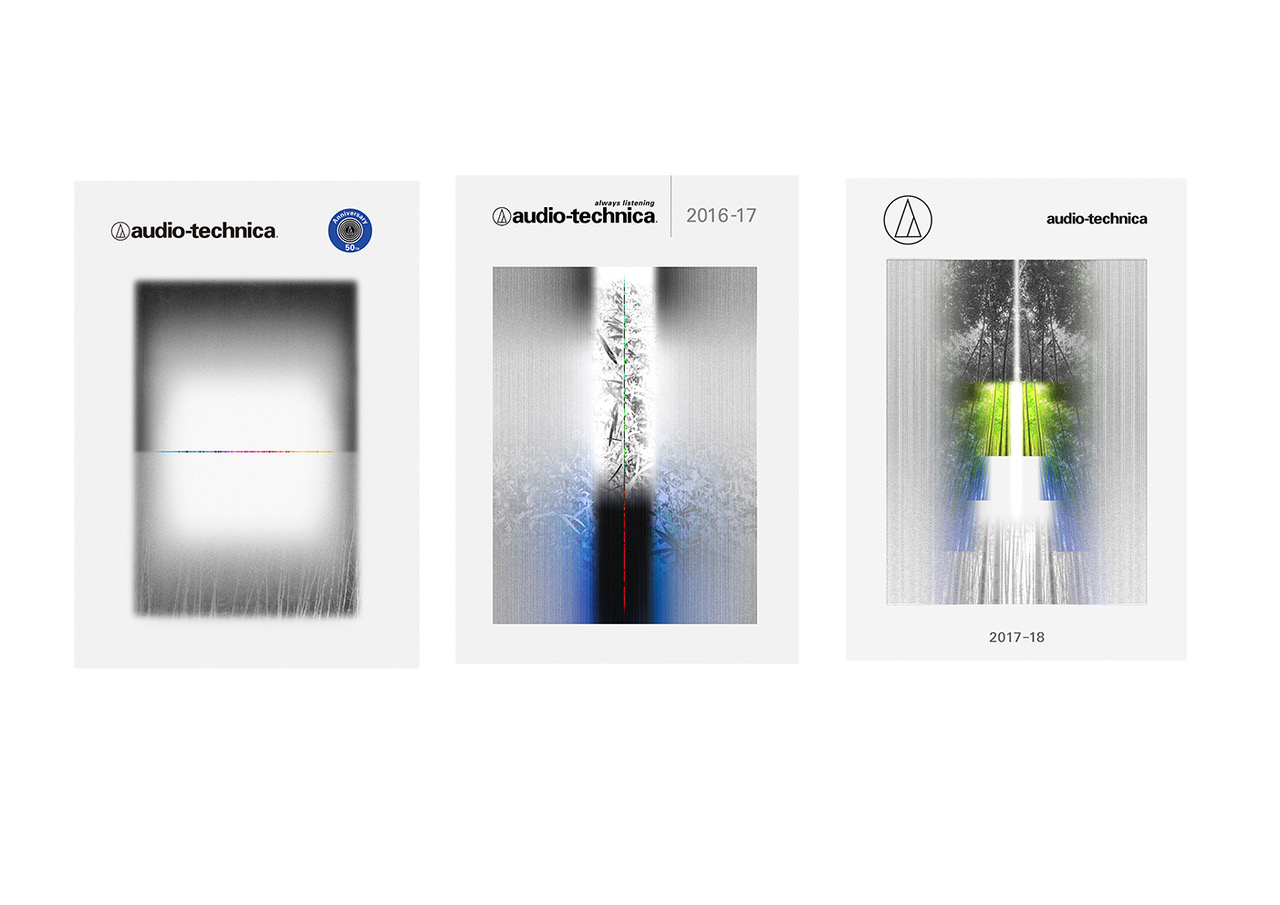

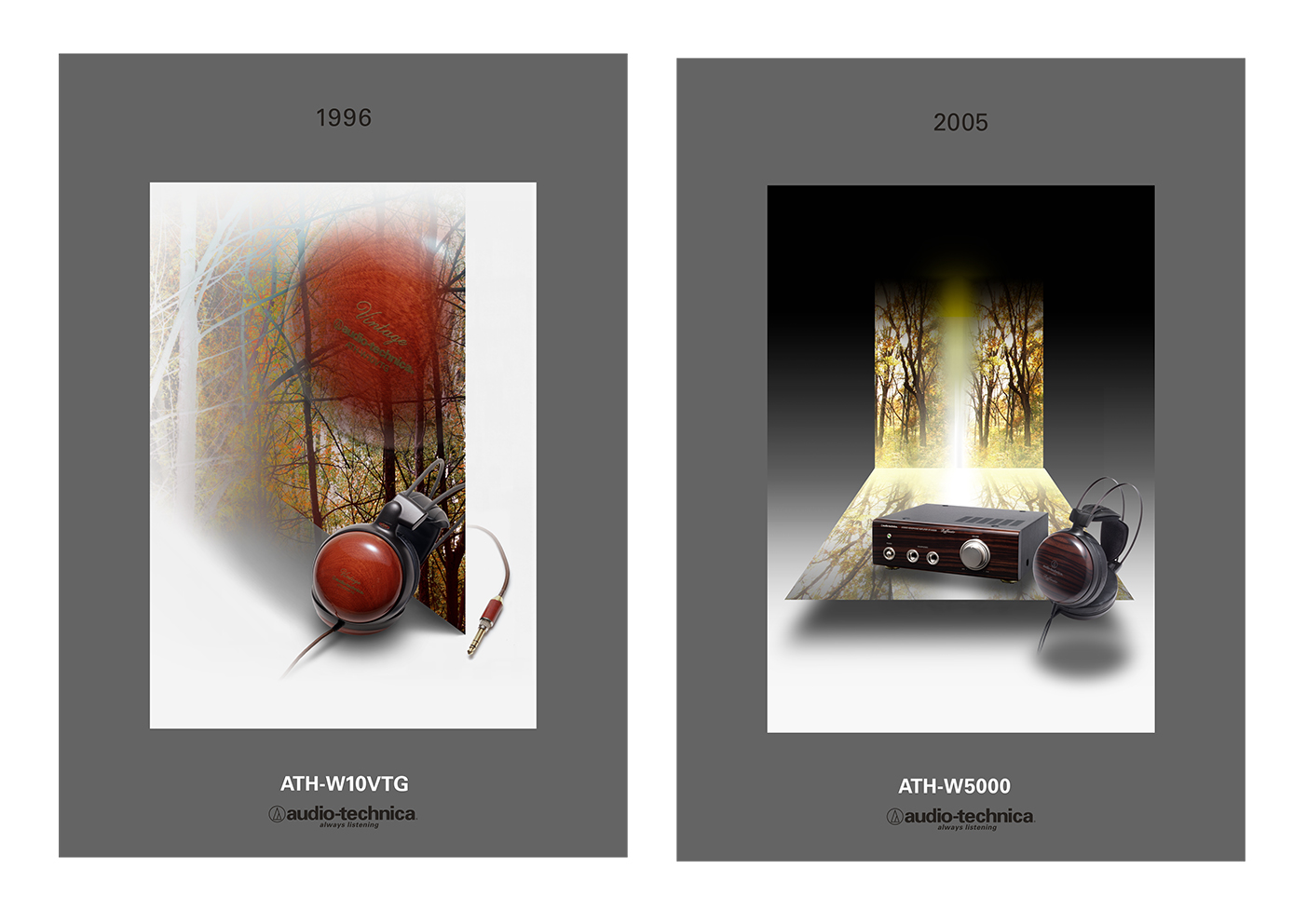

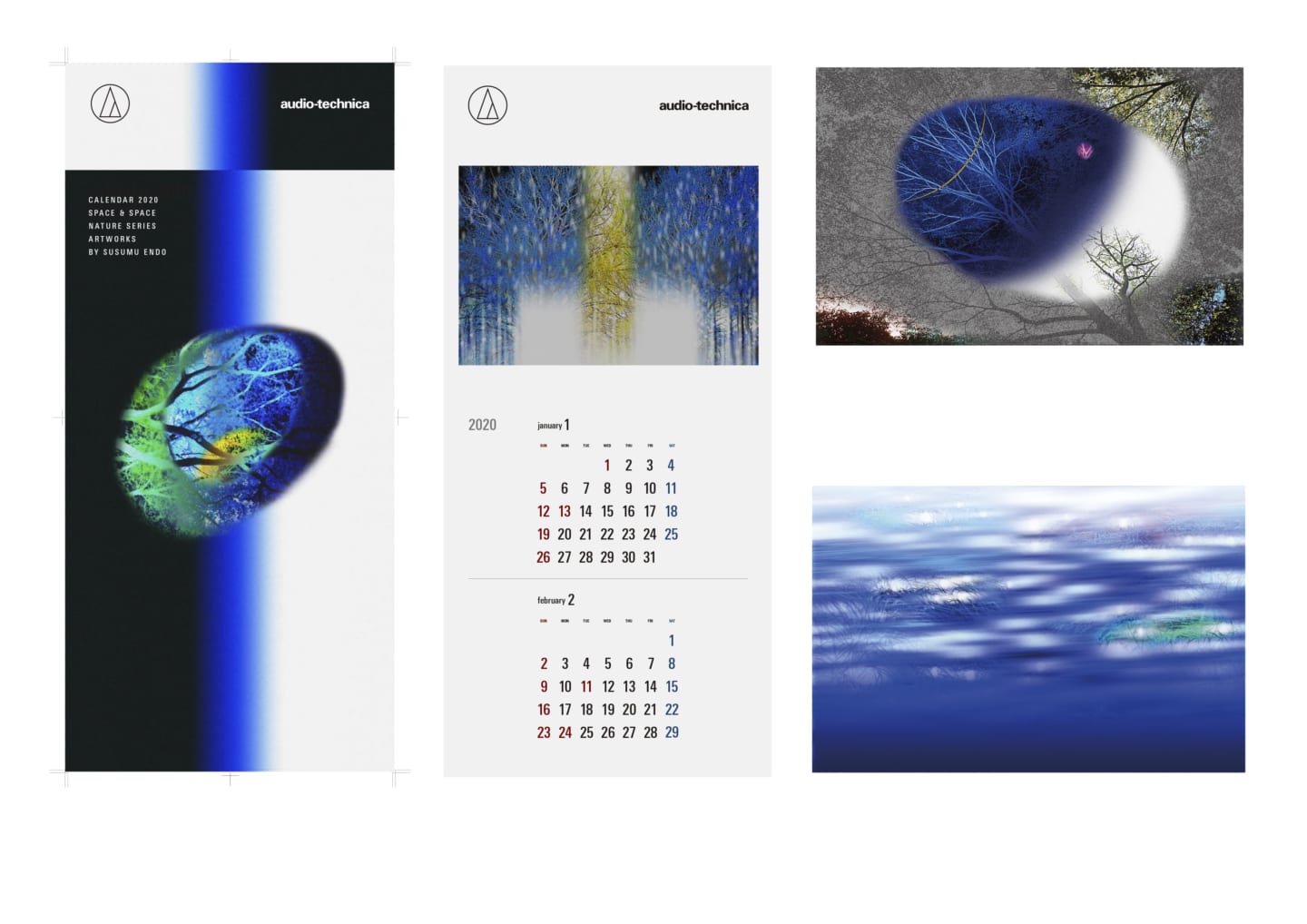

遠藤氏は当時の広告においては斬新とも言える、製品を中心に据えたデザインを展開。さらに写真と製版の技術をアナログな手法で作品制作に導入し、“音を感じさせる広告”という新たなジャンルを開拓した。さらに1980年代半ば以降は、コンピュータによるデジタル技術も貪欲に吸収し、自然のありふれた風景を自らのデザインに昇華させていく。その独自性はもとより、持続的な広告展開が、オーディオテクニカのブランドイメージに繋がっていった。

「オーディオテクニカも製品が売れて景気が良くなってくると、宣伝に割くお金が捻出できたので、当時は同じ商品でデザインを毎月変えて、電車の中刷り広告を出していました。それらのポスターは盗難に遭うぐらい注目を集めていましたし、秀作車内ポスター展で優秀賞を受賞しました。また同時に、版画作品による展覧会もするようになっていったんです」

遠藤氏が手掛けたオーディオテクニカの作品たちは、1980年に全国カレンダー展、国際カレンダー展(西独)において銀賞および最優秀写真賞を受賞。また、東京アートディレクタークラブより、一連のパッケージデザインに対してADC賞も受賞することとなった。さらに、「デザイナーと企業シリーズ:遠藤享とオ-ディオテクニカ展」と題して、広告および一連のパッケージを、日本デザインコミッティー(松屋銀座ギャラリー)によって、約1ヵ月にわたり展示。ブランドの核となるデザインが作品として評価されることで、ブランドイメージが広がる機会にもなった。こうして遠藤氏とオーディオテクニカの尊重し合う関係性は確立されていった。

信頼で結ばれた企業とクリエイターによる“自然の産物”

冒頭でも述べたように、ひとりのデザイナーが企業のブランディングの核となる広告を作り続けることは珍しく、そこにはオーディオテクニカと遠藤享、企業とアーティスト、ブランドとクリエイティブといったあらゆる点における“共鳴”が存在していたのかもしれない。

「僕は音楽が好きだったからオーディオテクニカの仕事を始めましたし、当時はオーディオテクニカが大企業ではないことも、関わろうと思った大きな理由の一つでした。創業者の秀雄さんを始めデザイナーを尊重してくれたし、その期待に応えるように僕も一貫性のある広告を作り続けた。当時から企業とデザイナーの関係としては、非常に良いものだったと思います」

企業というものは社長もしくは宣伝部長が変わったタイミングで、デザイナーを始めとするクリエイティブ面の人材を刷新するケースは往々にしてある。長い歴史の中で、そういうタイミングがまったく無かったわけではないだろう。ただし現時点でもオーディオテクニカというブランドの核となるデザインが遠藤氏に託されていることは、その信頼の厚さを証明している。

そして、それを託され続けている遠藤氏の創作へのバイタリティはいまだ衰えを知らない。

「今も使い道の決まっていない写真をたくさん撮るんですよね。あと、いまだに昔の写真を引っ張り出して、ああしたい、こうしたいって四六時中考えています。作っているうちに出てくるというか、素材からこういう空間にしたいというアイデアがどんどん浮かんでくるんですよね」

この飽くなき創作意欲こそが遠藤享なのだろう。オーディオテクニカのブランドイメージは、信頼の一点で結ばれた企業とクリエイターが生み出した“自然の産物”だったのかもしれない。

Words:ラスカル(NaNo.works)

遠藤 享

Endo Susumu